编纂中华篆文大字典

秦始皇推行“书同文”,使篆文在历史上首次成为中华泱泱大国统一的文字,其功至伟。在集补重书《秦始皇巡游七刻石》过程中,李文放发现同样一个篆字,在不同的文献、碑刻或法帖中,由于作者不同,风格亦不相同,同一个篆字竟然有不同的写法。当下,除少数研究古文字的学者、书法爱好者外,想当一部分人不能辨识秦篆字。

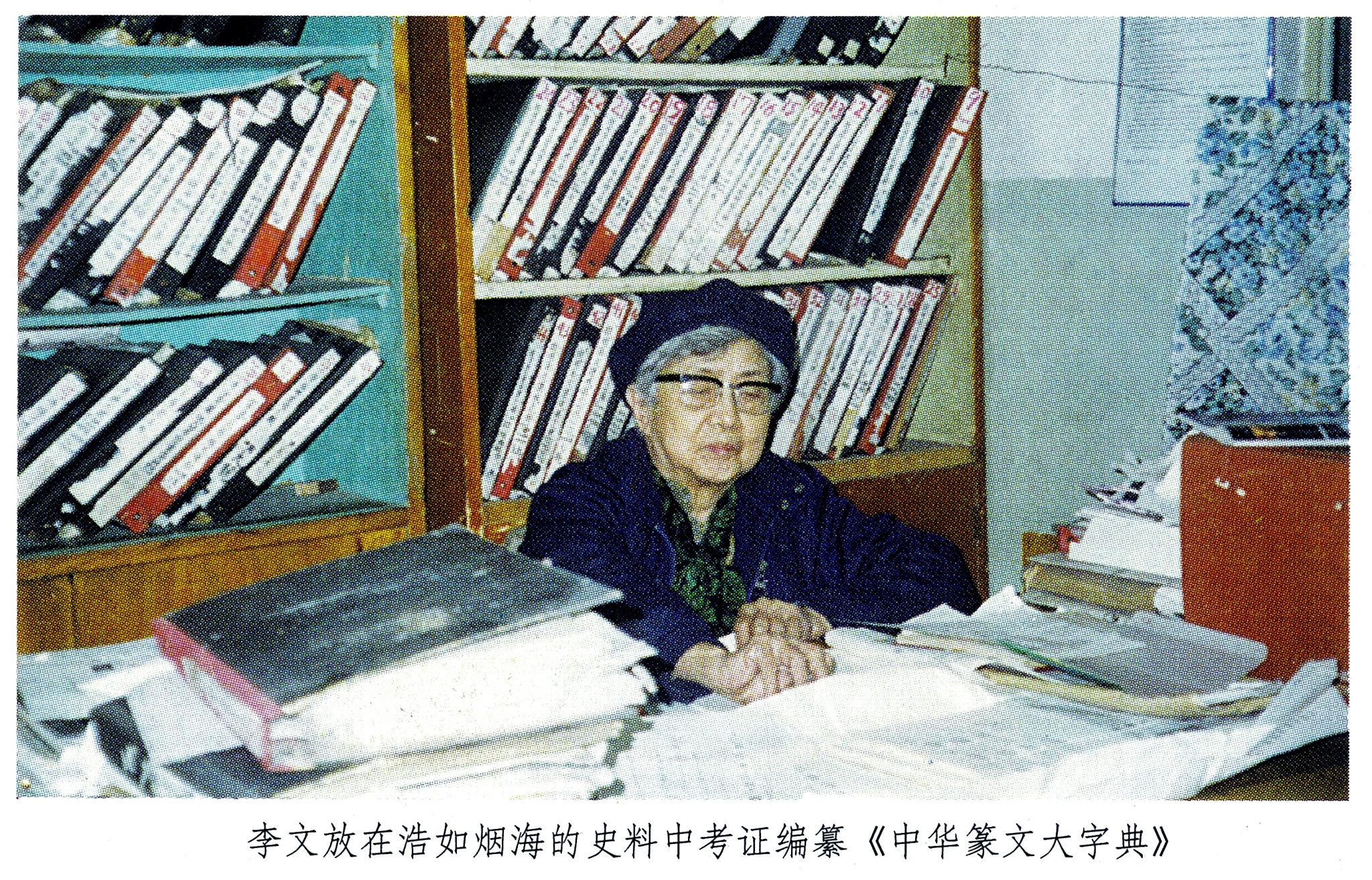

秦始皇推行“书同文”,使篆文在历史上首次成为中华泱泱大国统一的文字,其功至伟。在集补重书《秦始皇巡游七刻石》过程中,李文放发现同样一个篆字,在不同的文献、碑刻或法帖中,由于作者不同,风格亦不相同,同一个篆字竟然有不同的写法。除少数研究古文字的学者、书法爱好者外,相当一部分人不能辨识。为此,她决定“汇珍贵铭文于一典,集千年篆体为一书”,使我中华民族的文化瑰宝——篆字不会湮灭,更对上万个篆字的字音、字形、字义进行统一的规范,让我古老辉煌的中华文明秦篆传承发展!

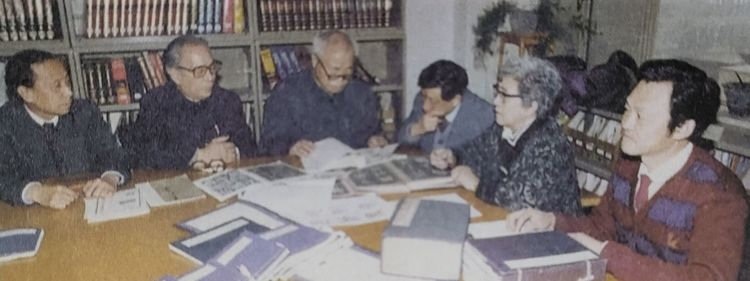

在相关领导和专家学者的大力支持下,李文放带领中国秦文研究所(会)同仁,经过艰辛探索和努力,于1991年春,完成《中华篆文大字典》全部编审。

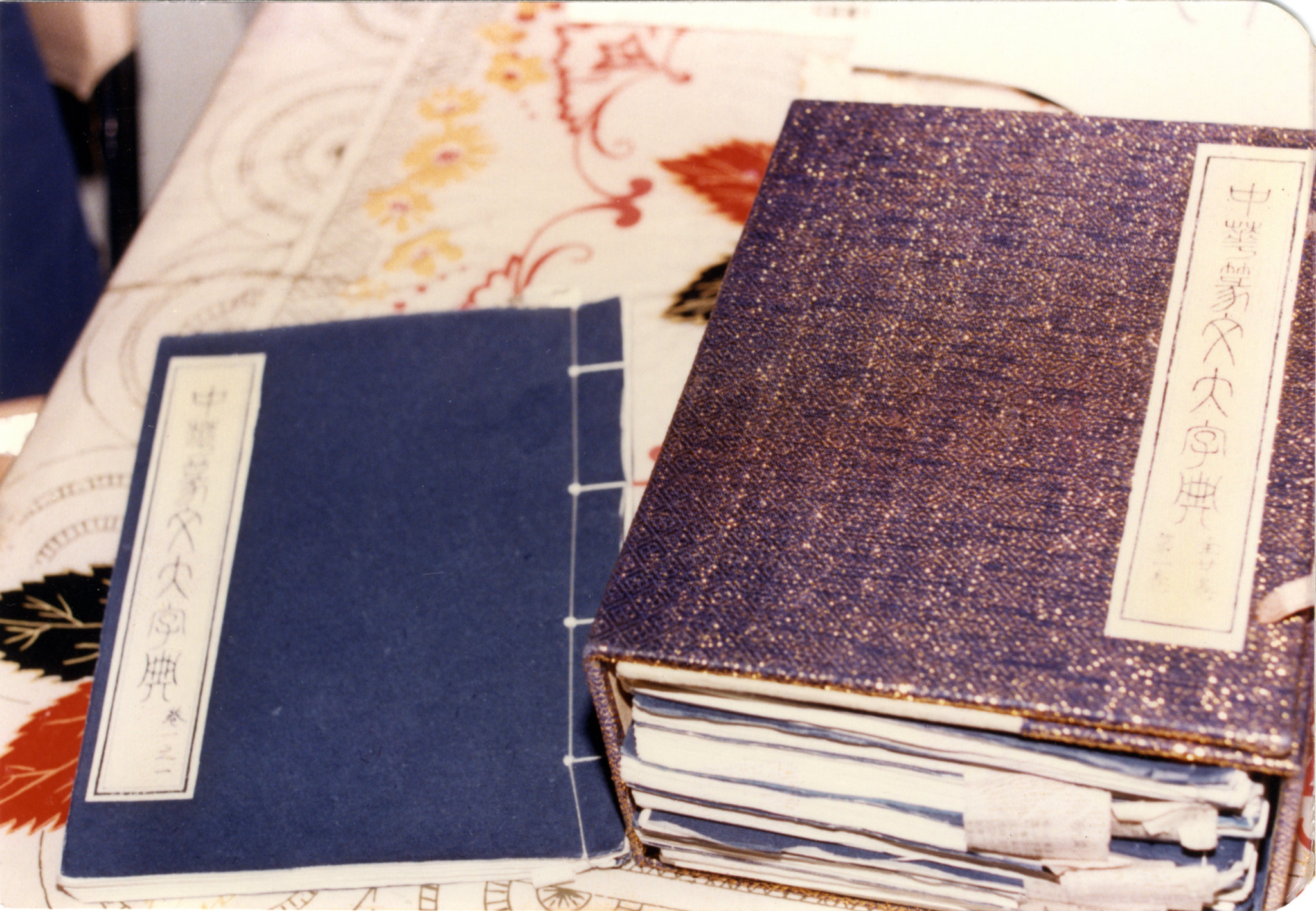

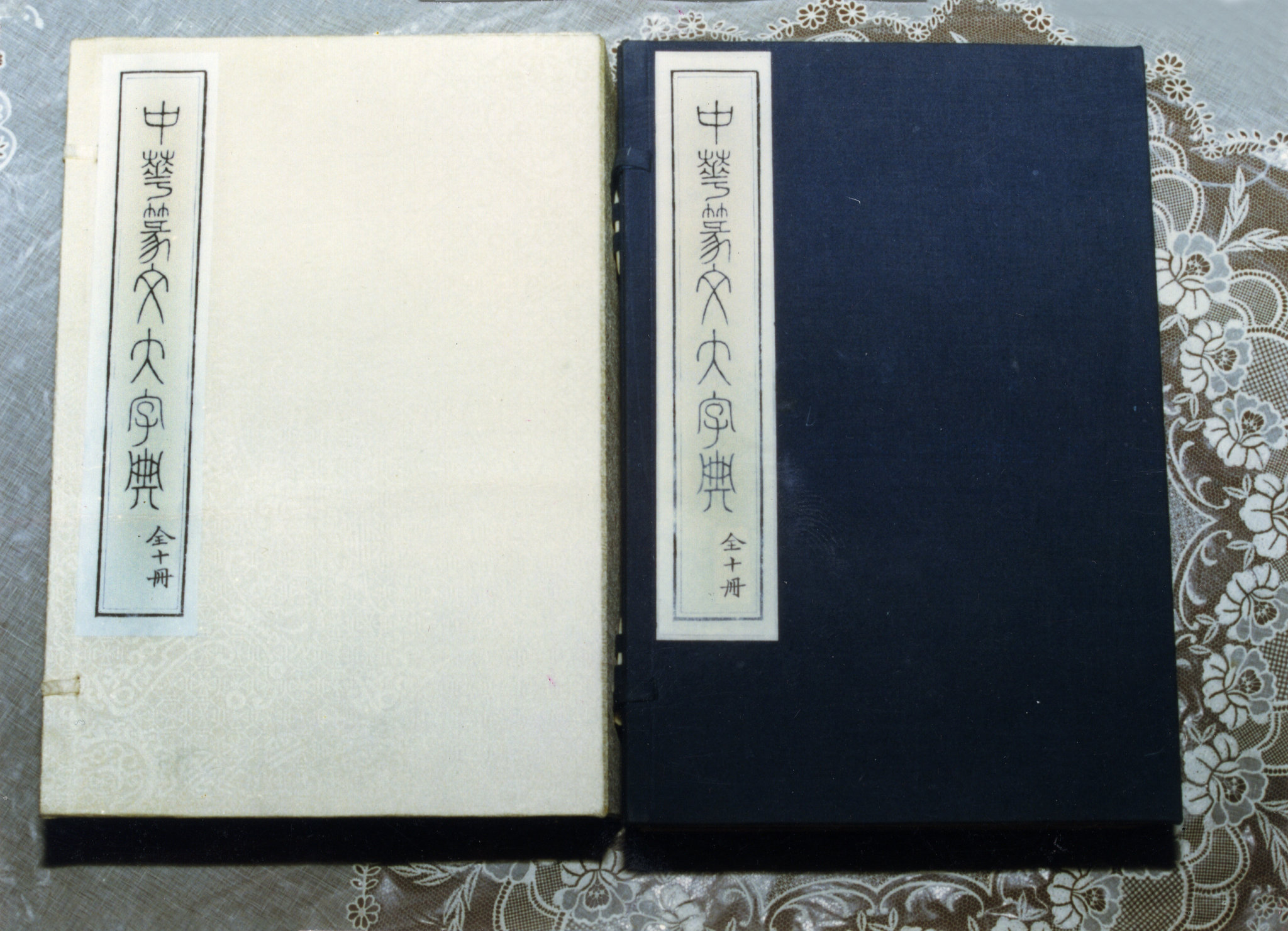

《中华篆文大字典》全书分20卷,200册,共6000万字。1991年秋,《中华篆文大字典》在香港出版,第一版共印150套,被哈佛大学,剑桥大学、牛津大学等名牌大学和世界各大图书馆收藏,由漓江出版社出版的6卷精印本,也被国内研究单位和学者们抢购。

《中华篆文大字典》的主要特点:

第一,博采众籍、体大思周。本字典是中国夏朝晚期至清末四千多年篆体文字之总汇,包括陶文、甲骨文、金文、石刻、布弊、帛书、简牍、漆书、虫鸟篆、碑刻、印玺、瓦当和历代著名书法家撰写墨迹。采《说文解字》体例,以小篆沟通古今篆书。第一次在字典中收入了人类早期手迹,将早于甲骨文千年左右的陶文和与甲骨文同时期的刻数磨石收入字典。第一次将一批从未入典的篆文收入本典。

第二,原件拓片,古朴恢弘。本字典所收集的汉字以真迹原拓为主,尽量保持原字风貌,且每字都注明出处,形、音、义俱全。全书编排了一万二千三百多字头。

第三,震铄古今,影响深远。《中华篆文大字典》具有极高的学术研究价值和阅读欣赏价值。是教育界、科学界、文化界,图书馆、博物馆、古文字学家、书法家、篆刻家、收藏家必备的一部大型工具书。为国外人士了解古老的东方文明打开了大门,是中国文字研究领域的盛举,被誉为“天下第一奇书”。